«Главный смысл социальной и благотворительной деятельности — Человек. Благотворительный фонд “Система”, опираясь на многолетний опыт своей деятельности в сферах образования и просвещения, культуры, экологии и спорта, стремится к развитию социального и человеческого капитала в регионах России, предоставляя равные возможности для раскрытия личностного, творческого и профессионального потенциала участников наших программ. Сегодня эти задачи ставятся на федеральном уровне и находят отражение в национальных проектах. В своей работе мы всегда опираемся на системное взаимодействие с органами власти, индустриальными партнерами, образовательными организациями и, конечно, нашими благополучателями. Только так можно достичь задуманного социального эффекта от реализуемых инициатив. И мы рады, что второй год подряд нашу работу оценивают на таком высоком уровне», — отметила президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

СИСТЕМНАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дайджест социальных инвестиций

Тематический выпуск

Проекты победителей II Конкурса для молодых ученых

Встречайте новый тематический выпуск «Системной благотворительности», посвященный проектам победителей II Конкурса для молодых ученых.

Развитие инклюзивной среды: НКО — бизнес — государство

«Развитие инклюзивной среды: НКО — бизнес — государство» — так звучала тема экспертной встречи участников интеллектуального клуба «Системный опыт», организованного Благотворительным фондом «Система».

«Наша цель — развитие в вузах системы равных возможностей и реализация бесшовной модели образования — от поступления в вуз до трудоустройства. Для достижения этой цели сегодня в том числе реализуется пилотный проект, который призван внедрить в образовательный процесс лучшие практики инклюзии. У нас шесть регионов — участников “пилота”, где мы усиливаем инфраструктурные составляющие — безбарьерную среду, апробируем адаптированные модели образования, а также сопровождаемое трудоустройство. Уверена, полученный опыт позволит утвердить новые отраслевые стандарты и транслировать их на всю систему высшего образования России. Что касается партнерства в области образования с социально ответственным бизнесом и профильными НКО, то мы ведем эффективное сотрудничество с рядом организаций и, конечно, всегда открыты новым контактам», — рассказывает Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Как видят инклюзию в контексте устойчивого развития и ответственного социального инвестирования представители бизнеса в различных секторах экономики, органов власти, профильных образовательных, некоммерческих организаций и экспертного сообщества? Что делают государство и компании, вузы и НКО для внедрения инклюзивных практик в свою деятельность и создания безбарьерной среды? Что такое инклюзивное трудоустройство и какую роль играет образовательный аспект? На эти и другие вопросы ответили участники встречи интеллектуального клуба «Системный опыт», которую организовал благотворительный фонд АФК «Система» на площадке Группы «Эталон».

Сегодня термины «инклюзия», «равные возможности» — это не модный тренд, а обязательное условие формирования современного общества, инфраструктуры и социального ландшафта будущего, где должны учитываться интересы и потребности каждого человека. Однако зачастую при обсуждении вопросов инклюзии из зоны внимания выпадает ключевое звено — конечный благополучатель, за которого порой решают, как и чем помочь. В корпорации уверены, что задача бизнеса — не только внедрять лучшие практики, но и объединять усилия для масштабирования успешных кейсов и изменения регуляторной среды. С целью повышения эффективности и тиражирования социальных практик фонд АФК «Система» создал площадку, где все заинтересованные стороны могут поделиться опытом и найти новые точки роста.

Минобрнауки России ставит целью развитие системы равных возможностей и реализацию бесшовной модели образования — от поступления в вуз до трудоустройства. В частности, для достижения этой цели реализуется пилотный проект, который призван внедрить в образовательный процесс лучшие практики инклюзии.

Исполнительный вице-президент по связям с общественностью АФК «Система» Сергей Копытов отметил, что реализация социальных проектов напрямую влияет на репутацию бизнеса, а также открывает новые возможности для взаимодействия с целевыми аудиториями.

Компании-партнеры БФ «Система» внедряют в своих проектах базовые принципы устойчивого развития и подходы к инклюзии, которые в равной степени применимы к культуре и искусству, образованию или инфраструктурному развитию.

«Зачастую недостаточное внимание к таким, казалось бы, “мелочам” как отсутствие пандуса или недоступность того или иного общественного пространства для посещения с домашними питомцами может спровоцировать публичную дискуссию и нанести репутационный ущерб компании. Поэтому от наших портфельных активов мы ожидаем превентивной работы с учетом особенностей конкретного бизнеса, его сотрудников и клиентов. Те же пандусы или их отсутствие — это не просто возможность попасть в музей или театр, отель или пункт выдачи заказов, школу, колледж, вуз или офис. Для кого‑то это — первый барьер, который нужно преодолеть на пути к получению продукта, услуги, профессии, рабочему месту», — подчеркивает исполнительный вице-президент по связям с общественностью АФК «Система» Сергей Копытов.

Так, например, организованный МТС Медиа при социальной поддержке БФ «Система» фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» позволил вовлечь не только представителей ведущих театральных вузов страны, но и творческую молодежь с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Публичная программа фестиваля включала дискуссию «Инклюзия и театр: доступность образования и предоставление равных возможностей для творческой самореализации» и показ инклюзивного спектакля, поставленного студентами Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

«Мы благодарны за те возможности, которые открывает нашим ребятам фестиваль студенческих спектаклей “Первый план”. Они не просто выходят на большую сцену, они выходят в мир будущей профессии. Их видят, запоминают, они получают объективную оценку профессионалов и, что немаловажно для их актерского будущего, налаживают контакты с потенциальными работодателями — представителями театров и медиаиндустрии — режиссерами, продюсерами. Это очень чувствительная тема для РГСАИ, как для вуза, где учатся студенты с особенностями здоровья. Нам важно, что каждый наш студент или выпускник, добившись определенного успеха, всегда помогает тем, кто пока еще не встал на крыло, рекомендует, зовет на пробы в новых проектах. Могу с уверенностью сказать, что такая цепочка добра — самый действенный механизм трудоустройства для наших студентов и большой шаг в построении инклюзивного общества», — отмечает Елена Пахомова, ректор РГСАИ.

На построение инклюзивного общества направлен еще один кейс, представленный Благотворительным фондом «Система». Всероссийский форум «Инклюзия: от идеи к изменениям», впервые прошедший в Русском музее в 2024 году, объединил региональные учреждения культуры, экспертов с ОВЗ, принимающих активное участие в разработке инклюзивных проектов, и аудиторию, на которую направлены такие решения. Три дня обучения и интенсивной работы в формате проектных групп позволили воплотить в жизнь идеи, о социальной значимости которых многие участники ранее не задумывались. Одним из ключевых результатов инициативы стала разработка методических материалов по цифровой доступности российских учреждений культуры, что позволит прежде не вовлеченной аудитории получить доступ к знаниям и уникальным объектам культурного наследия России. Кроме того, форум позволил выявить новые возможности для инклюзивного трудоустройства в секторе музейного дела.

«Если несколько лет назад лишь малая часть представителей российского бизнеса обращала внимание на инклюзивные аспекты при реализации корпоративной социальной политики, то сегодня мы видим кейсы с внедрением технологических решений, привлечением к решению социальных задач студенческой аудитории и активным подключением к повестке государственных ведомств, в частности Минобрнауки РФ, которое реализует серию пилотных проектов, направленных на формирование бесшовной модели образования и дальнейшего трудоустройства молодежи, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечает Лариса Пастухова, президент благотворительного фонда «Система».

Стандарты в области развития доступной среды представил крупнейший российский гостиничный оператор, входящий в Группу АФК «Система». На сегодняшний день порядка 1,5% всего номерного фонда сети Cosmos приспособлено для комфортного проживания маломобильных гостей, для них предусмотрены выделенная зона на парковке, пандусы, специализированные системы эвакуации на случай ЧП и т. д. Все эти требования закладываются еще на этапе проектирования отеля.

Инклюзивная среда предполагает не только адаптацию для людей с ограниченными возможностями, но и создание комфортного пространства для всех, в том числе пожилых, семей с детьми, владельцев животных. На это направлены ключевые инициативы в сфере инклюзии девелоперского актива корпорации, который реализует как инфраструктурные решения (безбарьерная среда, функциональность пространств, pet-friendly стандарты проектирования жилых комплексов), так и образовательные проекты, такие как Всероссийский конкурс инклюзивных решений «Эталонный город», впервые проведенный в 2024 году.

«Здача бизнеса — не только внедрять лучшие практики, но и объединять усилия с НКО и государством для масштабирования удачных кейсов и изменения регуляторной среды. В прошлом году мы запустили конкурс “Эталонный город” и получили десятки практических проектов от студентов и молодых специалистов: от механического подъемника и тактильной плитки для обозначения зон отдыха до инклюзивной карты России с локациями, максимально удобными для жизни. В этом году стартует уже второй конкурс. Ждем решений, которые сделают наши города удобнее для всех групп жителей», — рассказывает Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон».

Инклюзивность сегодня — это пространство равных возможностей и в цифровой среде, когда любой ИТ-продукт становится доступным для всех людей, вне зависимости от физических и иных ограничений. В этом году Благотворительный фонд «Система» провел хакатон по направлениям «Общение без барьеров» и «Удобный дом» в рамках регионального фестиваля «Система Фест», партнером которого выступила МТС. Опытом взаимодействия с IT-сообществом для развития инклюзивных решений поделилась Ольга Юркова, директор Центра социальных и благотворительных программ цифровой экосистемы.

«Адаптация IT-продуктов под разных пользователей способна придать импульс как развитию инклюзивного общества в стране, так и развитию цифровой среды в целом. Хакатон в Нижнем Новгороде стал уже не первой нашей инициативой в этом направлении. Подобные мероприятия, с одной стороны, помогают молодым талантам развиваться в ИТ-среде, а с другой — развивать саму среду и привлекать клиентов», — говорит Ольга Юркова, директор Центра социальных и благотворительных программ цифровой экосистемы МТС.

На встрече клуба «Системный опыт» также говорили о практиках инклюзивного трудоустройства, инструментах самодиагностки инклюзивной корпоративной культуры и образовательных программах для сотрудников в этой сфере: HR-рекрутеров, линейных руководителей и др.

«МТС — компания для всех. Мы строим культуру, в которой каждый чувствует себя ценным и нужным. У нас нет предубеждений к возрасту, полу или состоянию здоровья. При найме сотрудника в первую очередь важны его профессиональные навыки», — подчеркивает Ольга Лоева, руководитель направления Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности МТС.

Исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» (объединяет около ста социально ответственных НКО и компаний, включая фонд «Система») Александра Болдырева презентовала проект «Будущее инклюзии», отвечающий на запросы участников некоммерческого и корпоративного секторов на взаимообмен информацией о существующих исследованиях и практиках эффективной работы с органами государственной власти в регионах, а также инновационных инструментах повышения качества жизни уязвимых групп.

Советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию УК «Уральская сталь» Вадим Ковалев рассказал о стратегии бизнеса в области инклюзии, а учредитель и генеральный директор Благотворительного фонда социального развития «Технология чуда» Марина Маленьких — о развитии инклюзии в регионе ответственности бизнеса и практике инклюзивного трудоустройства.

Участниками встречи также стали Анна Макарчук, директор Центра толерантности Еврейского музея, рассказавшая о социокультурных и образовательных проектах, адресованных большинству, Татьяна Барсукова, руководитель АНО «В Тишине», победитель Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (Добро.РФ), Ольга Корниенко, заместитель коммерческого директора ООО «СПУТНИКС» и Анастасия Лаврентьева, руководитель инклюзивной мастерской Проекта «Наивно? Очень», представившая участникам пример коллаборации в области социального предпринимательства.

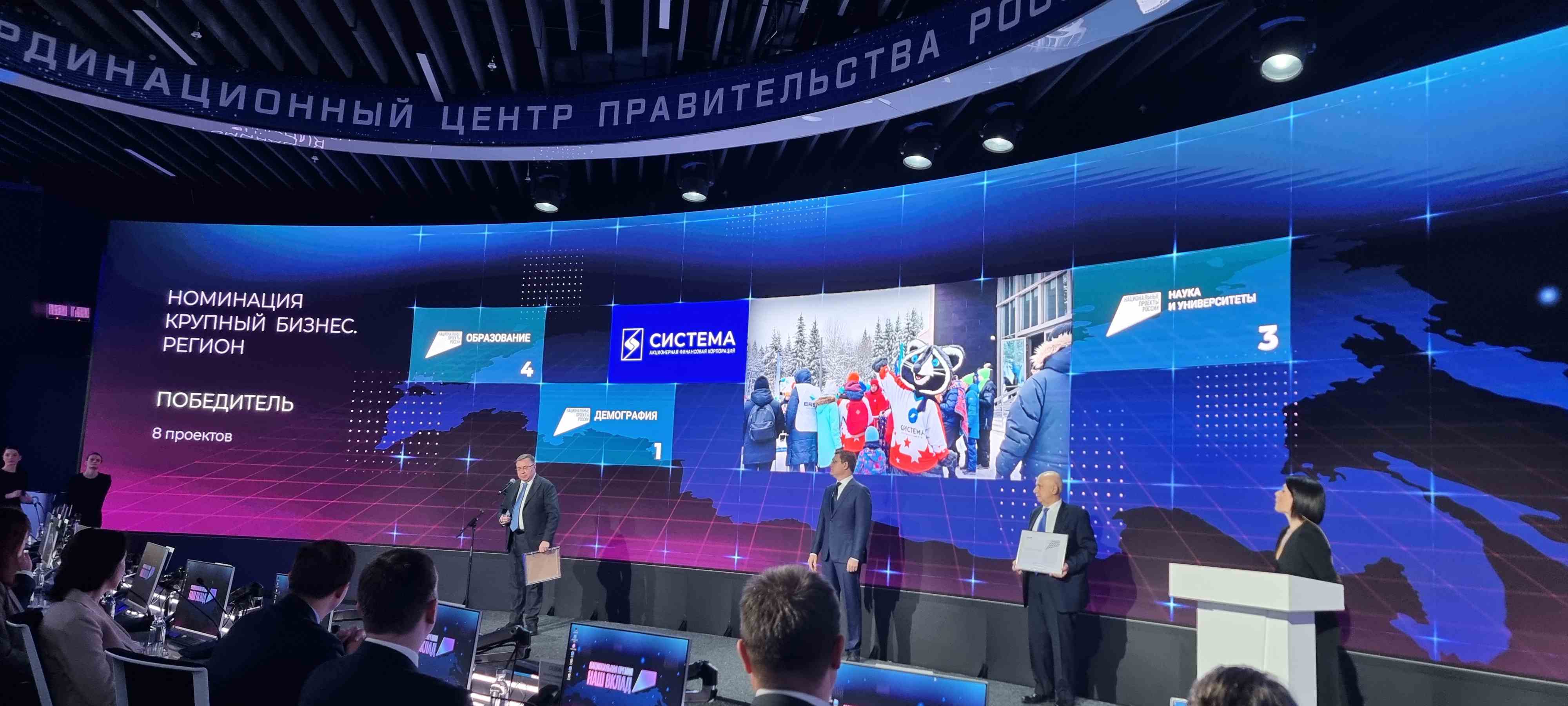

АФК «Система» — победитель премии за вклад в реализацию нацпроектов

Корпорация заняла первое место по итогам Национальной премии «Наш вклад» за 2024 год. На Премию были представлены 8 инициатив, реализующихся, в том числе, Благотворительным фондом «Система», которые содействуют национальным проектам «Образование», «Наука и университеты» и «Демография».

«При реализации стратегии социальных инвестиций в регионах АФК «Система» опирается на актуальные задачи в сфере развития практикоориентированного образования и подготовки квалифицированных кадров для экономики, отраженные в национальных проектах. Мы делаем ставки на комплексные форматы, способные решать задачи в разных направлениях и учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Именно такой системный подход позволяет добиваться видимых результатов и получать позитивный эффект как для бизнеса, так и региона», — рассказал президент АФК «Система», председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Система» Тагир Ситдеков.

АФК «Система» вошла в число победителей Национальной премии «Наш вклад», второй раз подряд заняв первое место в номинации «Крупный бизнес. Регион». Премия, организованная АНО «Национальные приоритеты», оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Экспертный совет отметил инициативы Корпорации и БФ «Система» по поддержке образования и науки, укреплению кадрового потенциала страны, продвижению искусства, инклюзии и здорового образа жизни.

Большинство из отмеченных премией «Наш вклад» инициатив АФК «Система» и Благотворительного фонда «Система» направлены на развитие человеческого капитала.

Развитие человеческого капитала

Всероссийская программа профориентации «Лифт в будущее» направлена на выявление молодых талантов и их сопровождение от школьной скамьи к первому рабочему месту. Цифровая образовательная платформа программы предоставляет равные возможности личностного и профессионального развития для школьников, студентов и молодых специалистов из всех регионов России. Платформа «Лифт в будущее» объединяет почти 450 тысяч пользователей, сотни профориентационных материалов, стипендии для талантливой молодежи, стажировки у ведущих работодателей страны в разных отраслях экономики, экскурсии на передовые предприятия, конкурсы научно-технического творчества, междисциплинарные смены для школьников и многое другое. Так, только в 2023–2024 гг. проекты стипендий и стажировок охватили более 37 тысяч студентов и молодых специалистов со всей страны, для многих из которых участие в программе позволило не только обрести новые знания и компетенции, но и получить свое первое трудоустройство. Более 16 тысяч студентов стали участниками профориентационных мероприятий, поддержанных Фондом в рамках конкурса для образовательных организаций «Первое рабочее место».

Одним из ярких проектов программы «Лифт в будущее» стали Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего, в интерактивном формате рассказывающие школьникам о современных профессиях и ключевых отечественных инновациях в приоритетных отраслях экономики. Зрителями уроков уже стали более 9,2 млн школьников со всей страны. Более 10 тысяч школьников посетили очные показы уроков, которые проводит БФ «Система» совместно с компаниями-партнерами.

Важной задачей является развитие человеческого капитала и удержание перспективных кадров в регионах. Ярким примером такой работы является проект социального воздействия «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области», реализованный Благотворительным фондом «Система» при поддержке Департамента образования и науки Костромской области, содействии ВЭБ.РФ и Segezha Group. Импакт-проект, направленный на привлечение кадров в лесную промышленность как ключевую для региона отрасль, стал шестым завершенным проектом подобного формата из двенадцати реализуемых в стране. Его мероприятия охватили в общей сложности более 7 тысяч жителей региона. Системная методическая работа Благотворительного фонда «Система» в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами позволила выполнить целевые показатели проекта более чем на 120%, и в значительной мере повлиять на кадровую обстановку лесопромышленной отрасли в регионе.

Поддержка отечественной науки и инноваций

Для корпорации, объединяющей ряд высокотехнологичных компаний в наукоемких отраслях, поддержка развития отечественной науки и инноваций является одним из приоритетов социальных инвестиций. В 2023 году Благотворительным фондом «Система» совместно с ГК «Медси» впервые был реализован Конкурс медицинских инноваций, направленный на выявление и поддержку талантливых молодых ученых и специалистов, работающих над созданием инновационных решений в сфере охраны здоровья. За два года реализации проекта финансовую и методическую поддержку внедрения результатов исследований в медицинскую практику получили авторы 15 разработок.

Направление поддержки молодой науки получило свое продолжение в рамках Конкурса для молодых ученых, реализованного БФ «Система» совместно с Российской академией наук (РАН) при поддержке Роспатента и высокотехнологичных компаний Группы АФК «Система». Почти 350 научных разработок и результатов исследований в приоритетных отраслях науки было подано на конкурс от авторов, представляющих более 75 образовательных и научных организаций. По итогам конкурса поддержку получили 16 молодых ученых.

Кроме того, БФ «Система» ежегодно выступает одним из партнеров научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов от 10 до 22 лет, проводимого АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий, чтобы повысить интерес подростков к современной науке и профессии ученого, помочь молодым людям, интересующимся наукой, раскрыть свой карьерный потенциал.

Важными задачами в контексте развития науки в России является привлечение молодых талантов в эту сферу, а также повышение статуса ученого в обществе. АФК «Система» делает акцент на междисциплинарных форматах.

Одним из примеров такой работы служит образовательно-выставочный проект «Искусство и наука: границы синтеза», реализованный совместно с Центром Art&Science Университета ИТМО и цифровой экосистемой МТС при поддержке Благотворительного фонда «Система» в рамках долгосрочного сотрудничества Корпорации и Русского музея. 15 молодых художников представили свои работы в рамках проекта, более 10 тысяч детей получили опыт взаимодействия с технологиями генеративного искусства от МТС, всего же программа включила в себя 30 мероприятий, раскрывающих тему объединения искусства и науки. Еще одной инициативой на стыке науки и искусства стала поддержка выставки «Конструкторы науки» к 300‑летию РАН в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, которую посетили более 13,5 тысяч человек.

Социальные инвестиции в регионы

При выборе конкретных инструментов реализации стратегии социальных инвестиций в регионы делается ставка на комплексные форматы, способные решать задачи в разных направлениях и учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

Именно таким форматом являются профориентационные недели и социокультурные фестивали «Система ФЕСТ», проводимые БФ «Система» совместно с компаниями Группы АФК «Система», объединяющие целый ряд событий, направленных на работу с разными целевыми аудиториями: профориентационные мероприятия для школьников, карьерные встречи для студентов, деловые встречи с представителями региональных органов власти и образовательных организаций, спортивные, культурные и экологические активности.

В 2023–2024 гг. профориентационные недели и социокультурные фестивали были реализованы более чем в 30 регионах России.

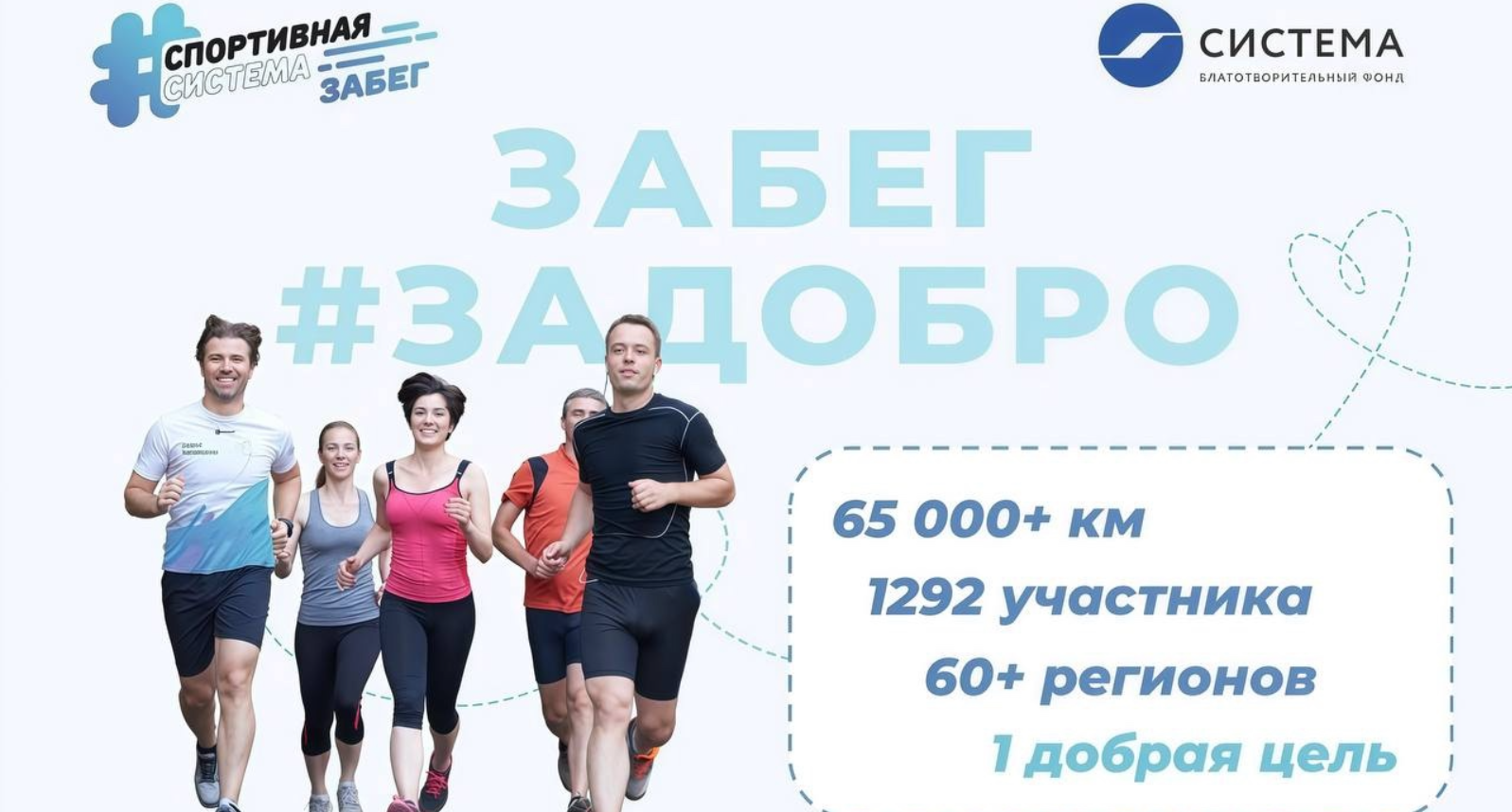

Волонтерство, здоровый образ жизни и семейные ценности

Большое внимание уделяется продвижению здорового образа жизни и развитию волонтерства среди сотрудников компаний-партнеров и членов их семей. Помимо проведения ежегодных летней и зимней спартакиад, участниками каждой из которых становятся более 3 000 человек, круглогодичный цикл спортивно-благотворительных активностей для волонтеров от БФ «Система» мотивирует к регулярным занятиям спортом и позволяет каждому участнику внести свой вклад в решение социально значимых задач. Участниками спортивных акций с благотворительным смыслом в 2023–2024 гг. стали более 11 300 корпоративных волонтеров, благодаря которым было высажено 38 тысяч деревьев в регионах РФ. Еще более 9 тысяч волонтеров приняли участие в экологических акциях в 11 городах России в рамках проекта «Зеленая Система», цель которого — популяризовать ответственное отношение к окружающей среде.

«Национальная премия “Наш вклад” стала платформой, которая отражает вклад бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. Мы видим растущий интерес к социальным инициативам — финалисты премии активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет, — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ и председатель Экспертного совета Национальной премии «Наш вклад» Александр Новак, отметив, что совокупный объем инвестиций участников премии вырос в 2,6 раза по сравнению с прошлым сезоном и превысил 103 млрд рублей.

«Эталонный город — 2025»: инновационные инклюзивные решения для комфортного будущего

Группа «Эталон» совместно с профессиональным сообществом, а также социальными и образовательными организациями запустила масштабный всероссийский конкурс инклюзивных решений «Эталонный город — 2025». Цель проекта — привлечь талантливую молодёжь к разработке современных инклюзивных стандартов в сфере строительства и архитектуры, которые воплощают принципы доступной среды.

Первый конкурс по привлечению лучших инклюзивных решений «Эталонный город» прошёл в 2024 году и показал высокую востребованность в поиске инклюзивных решений среди всех заинтересованных сторон — от архитекторов, застройщиков и образовательных учреждений до студентов и молодых специалистов, некоммерческих организаций и широкой общественности.

Главная цель второго сезона — содействовать формированию современной комфортной среды через внедрение новейших технологических решений, цифровую трансформацию и архитектуру нового поколения. Конкурс призван стимулировать создание оригинальных проектов, повышающих доступность жилья и городских пространств для всех категорий граждан.

Ключевые задачи конкурса:

- ускоренное внедрение инновационных методов проектирования и цифровых инструментов;

- разработка уникальных концепций благоустройства общественного пространства и дворов жилых комплексов;

- модернизация нормативной базы в области градостроительства и обеспечения доступности объектов.

К участию приглашаются студенты российских вузов и колледжей в возрасте до 25 лет.

Конкурсные номинации:

- «Лучшее решение для общественных зон отдыха и рекреации»: разработка концепции благоустройства гостиничных комплексов и жилых кварталов, адаптированной под потребности разных групп пользователей.

- «Лучший двор — комфортные малые формы»: создание безопасной и удобной придомовой территории с современными элементами малой архитектуры, подходящими людям с ограниченными возможностями здоровья.

- «Актуализация СНиПов — взгляд молодых архитекторов»: анализ действующих строительных норм и разработка предложений по их совершенствованию с учетом современных требований к доступности.

Экспертная оценка проектов будет проводиться по критериям инновационности, реалистичности воплощения, экологической устойчивости и социальной значимости. Итоговая церемония награждения состоится в ноябре 2025 года в Москве. Победители получат денежные премии в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а лучшие разработки смогут быть реализованы при строительстве новых жилых районов и общественных зон.

Таким образом, проект объединит усилия профессионалов и инициативной молодёжи для формирования комфортного образа современного российского города.

Регистрация на конкурс открыта на официальном сайте проекта

Справка

В 2024 году Всероссийский конкурс лучших инклюзивных решений «Эталонный город» Группы «Эталон» вошел в число победителей конкурса социальных программ бизнеса в рамках проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучший проект в сфере развития инклюзии».

Финалисты из Великого Новгорода, Омска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Вологды, Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга представили свои проекты, направленные на создание доступного и инклюзивного жилья для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди предложенных проектов — механический подъемник, тактильная плитка, библиотека для каждого, квартиры для маломобильных групп населения, мобильные приложения для улучшения качества жизни таких людей, «инклюзивная карта России» с отмеченными на ней городами и локациями, максимально удобными и комфортными для жизни.

БФ «Система» внедряет лучшие практики социальной отчетности

Отчету Благотворительного фонда «Система» присвоен «Золотой стандарт» по итогам конкурса добровольных публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций «Точка отсчета — 2024».

Благотворительный фонд АФК «Система» четвертый год подряд получает наивысшую оценку («Золотой стандарт») на Всероссийском конкурсе добровольных публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций «Точка отсчета».

Согласно критериям конкурса, «золотой стандарт» — это отчет, являющейся образцом для подражания и содержащий полную и креативно представленную информацию.

Публичные добровольные отчеты — важная часть культуры благотворительности, эффективный инструмент повышения прозрачности работы некоммерческого сектора и создания доверительных отношений между всеми заинтересованными сторонами. В публичном отчете некоммерческие организации могут представить широкой аудитории не только сухие цифры и факты, но и профессиональные принципы, успешные кейсы из практики, истории благополучателей.

БФ «Система» обеспечивает общедоступность информации для всех заинтересованных сторон, в том числе путем публикации годовых отчетов о результатах деятельности фонда, реализующего стратегические программы в сфере социальных инвестиций и развития человеческого капитала в регионах России через предоставление равных возможностей для раскрытия личностного, творческого и профессионального потенциала.

Регулярная публичная отчетность БФ «Система» отражает сведения о принципах управления благотворительной деятельностью, целях, задачах и результатах ключевых социальных проектов.

Конкурс проводится с 2017 года Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов. Цель проекта — повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО, а также использования инструментов отчетности для построения коммуникаций с заинтересованными сторонами. В рамках конкурса «Точка отсчета — 2024» экспертную оценку получили 364 отчета из 46 регионов России: 136 были отнесены к «золотому стандарту», 110 — к «серебряному», 87 — к «бронзовому», 31 — к «базовому».

Инклюзия: от студенческих идей до отраслевых стандартов

Как привлечь свежие молодые умы к решению одной из самых острых социальных задач — созданию по-настоящему доступной и комфортной городской среды для всех? Во что может превратиться смелая студенческая разработка и почему для крупнейшего девелопера это не благотворительность, а стратегическая инвестиция в качество? О том, как всероссийский конкурс «Эталонный город — 2025» становится мостом между талантливыми студентами и реальным сектором, а их идеи — новыми стандартами всей строительной отрасли, в эксклюзивном интервью рассказал президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

— Михаил Игоревич, сегодня термин «инклюзия» прочно входит в стратегии лидеров рынка в различных отраслях экономики. Почему для компании важно развиваться в области инклюзивных решений?

— Для меня это вопрос даже не тренда, а базовой справедливости и качества. Группа «Эталон» создает среду для жизни, а жизнь — она разная: у кого‑то инвалидная коляска, у кого‑то возраст уже не тот, у кого‑то коляска детская, с которой тоже не везде удобно. Инклюзия — это когда твой двор, твой парк, твой подъезд удобен для всех. Для бабушки, для ребенка, для соседа-спортсмена, потянувшего связки, для владельцев собак, наконец.

Для «Эталона» это еще и вопрос профессиональной чести. Мы — лидеры, а лидеры задают стандарты. Не те, что прописаны в устаревших СНиПах, а те, что диктует жизнь. Мы хотим, чтобы жилье и городские пространства, которые мы создаем, были эталонными во всем, включая комфорт и доступность для каждого. Это не благотворительность — это новая планка качества, которую мы устанавливаем для всей отрасли.

— Что важно лично для Вас в рамках конкурса?

— Лично для меня — это энергия. Энергия молодых умов, которые не скованы устоявшимися шаблонами. Они смотрят на проблемы свежим взглядом и часто предлагают такие простые и гениальные решения, до которых мы, взрослые, сами не додумываемся.

Я жду прорывных идей, которые заставят нас, профессионалов рынка, удивиться: «Как же мы сами до этого не додумались?» И мне важно, чтобы эти идеи не легли в стол, а были услышаны, доработаны и реализованы. Видеть, как задумка студента превращается в реальный сквер или удобный двор, где люди счастливы, — это и есть главная награда для меня лично.

— Вы отметили важность привлечения молодежной аудитории к решению социальных проблем. Как Вы видите роль молодых специалистов в формировании социальной ответственности крупного бизнеса?

— Молодежь — это не будущее, это уже настоящее. Они — самые требовательные и честные заказчики. Они выросли в цифровую эпоху, где все сервисы ориентированы на пользователя, и они ждут такого же подхода от городской среды. Они не мирятся с неудобствами, а хотят их исправлять.

Их роль — быть нашим главным критиком и самым амбициозным проектировщиком. Они заставляют нас, бизнес, быть социально ответственными не по расчету, а искренне, по-настоящему. Потому что их запрос — это запрос поколения на справедливость, открытость и комфорт. Социальная ответственность для нас — это, в том числе, диалог с этим поколением. Мы привлекаем молодёжь, чтобы учиться у неё и вместе создавать по-настоящему востребованные проекты.

— Есть мнение, что развитие социальной сферы часто воспринимается бизнесом как дополнительная нагрузка. Однако Группа «Эталон» демонстрирует обратное. Какие шаги предпринимает компания, чтобы гармонично совмещать оба направления своей деятельности?

— Для нас это не нагрузка, а инвестиция — в качество продукта, в лояльность клиентов и, в конечном счете, в репутацию бренда.

Мы действуем системно. Во-первых, мы с самого начала закладываем инклюзивные решения в проект. Это в разы дешевле, чем переделывать потом. Во-вторых, мы видим растущий спрос на это. Люди готовы платить за то, чтобы жить в комфортной, современной и доброй среде. Так что здесь социальное и коммерческое не просто совмещаются — они усиливают друг друга.

— Среди ориентиров для решений участников второго сезона — практико-ориентированность, эффективность и экономическая целесообразность. Планирует ли Группа «Эталон» внедрять выявленные практики в строительство новых жилых домов и объектов городской инфраструктуры?

— Конечно! Например, лучшие решения для общественных зон отдыха и рекреации, адаптированные под потребности разных групп пользователей — это одна из номинаций — мы в первую очередь планируем реализовать в своих новых проектах в Калининградской области и Хабаровском крае, куда Группа «Эталон» вышла в этом году. А самые продуманные и обоснованные предложения по изменению строительных норм с учетом современных требований к доступности — ещё одна номинация — мы готовы лоббировать на уровне профильных министерств и ведомств вместе с нашими партнерами из профессиональных сообществ и Общественного совета при Минстрое России. Наша цель — чтобы лучшие студенческие идеи стали новыми общеотраслевыми стандартами.

— Многие российские компании сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Помогает ли организация подобных конкурсов привлекать талантливых специалистов?

— Это один из лучших инструментов! Можно сказать, что для нас конкурс — это длинное собеседование с самыми яркими и мотивированными ребятами. Победители и финалисты получат не только денежные призы. Кого‑то из них мы можем пригласить в «Эталон» работать. Как раз такие победители олимпиад, конкурсов, «Цифрового ГТО» — это из ключевых наших проектов по работе с молодёжью — обычно приходят с горящими глазами, с новыми идеями и с пониманием наших ценностей. Это стопроцентное попадание в культуру компании. Так что для нашего HR-бренда такие конкурсы — мощнейший магнит талантов.

— Что бы Вы хотели видеть в работах победителей конкурса с точки зрения их влияния на улучшение жизни горожан и удовлетворение социальных запросов?

— Я бы не хотел озвучивать какие‑то конкретные свои идеи — просто чтобы не ограничивать полёт фантазии участников. Могу сказать в общем: что мы ждём решений, которые могут быть незаметны для большинства, но очень важны для тех, для кого они предназначены. При этом желательно, чтобы проекты сочетали в себе функциональность, красоту, комфорт и экологичность. Но главное — мы хотим видеть в работах понимание того, что ты проектируешь не для абстрактных «лиц с ограниченными возможностями», а для живых людей с их историями, мечтами и правом на полноценную жизнь.

— Большое спасибо, Михаил Игоревич. От редакции желаем Вам успешного проведения конкурса, а его участникам — найти решения, которые в ближайшем будущем качественно повлияют на развитие доступной среды российских городов.

Инклюзивная среда в цифровой экосистеме МТС: экспертный взгляд изнутри

День ото дня развитие инклюзивной среды становится органичной частью не только благотворительных программ и корпоративной социальной ответственности ведущих российских компаний, но и важным аспектом стратегии, позволяющим находить новые точки роста для бизнеса. Своим взглядом на развитие инклюзивной среды, личные карьерные пути, возможности самореализации и развития делятся сотрудники одного из ключевых партнеров Фонда — цифровой экосистемы МТС.

Герои нашего интервью — люди с инвалидностью, они задействованы в различных направлениях работы компании, но есть то, что их объединяет — стремление преодолевать барьеры и добиваться поставленных целей. Наш первый герой — Алексан Алексанян, эксперт в области автоманизации и искусственного интеллекта.

Алексан Алексанян работает в Группе МТС с 2008 года. За свою карьеру в компании успешно реализовал более десяти крупных проектов по повышению эффективности бизнес-процессов c общим эффектом свыше трех миллиардов рублей. Среди таких проектов: корпоративная сервисная витрина, партнерская платформа, комплексная система электронного документооборота, решения на базе искусственного интеллекта для обработки документации, система выявления нарушений использования товарных знаков в интернете. Нозология: тотальная слепота. |  |

О трудоустройстве, карьере и достижениях

— Алексан, перечень Ваших успешных проектов действительно производит впечатление, особенно если учесть Вашу нозологию. Как Вы попали в индустрию, конкретно — в компанию МТС, и что мотивирует Вас развиваться именно в сферах бизнес-процессов и искусственного интеллекта?

— Я начал работать в МТС 17 лет назад, когда возглавил проект внедрения системы менеджмента качества и ее сертификации по международному стандарту ISO 9001. Мне проект казался чрезвычайно амбициозным, несмотря на сложность и масштабность — сама отрасль телекома тогда была настолько передовой, настолько интересной, что мне захотелось попробовать там свои силы.

— Учитывая Ваше состояние здоровья, особенно потерю зрения, сталкивались ли Вы со специфическими трудностями при интеграции в компанию? Были ли предусмотрены особые условия труда для реализации Вашего потенциала?

— На самом деле руководитель оценил мои профессиональные компетенции, поэтому никаких существенных преград при устройстве на работу и адаптации в команде не было. Важно сказать, что на момент прихода в МТС я еще частично видел. Позже, когда зрение ухудшалось, для работы мне выделили MacBook — тогда эти устройства обладали наилучшими возможностями трансформации голоса в текст и наоборот (Voice Over). Это создало комфортную рабочую среду и помогло эффективно справляться с задачами. Сегодня аналогичные технологии уже широко распространены и продолжают совершенствоваться на разных платформах, но тогда творение Стива Джобса открыло для меня окно возможностей.

Если все же говорить о проблемах, то могу упомянуть неудобства, связанные с передвижением внутри новых зданий — но с этим коллеги всегда готовы прийти на помощь. Поэтому можно сказать, что если на моем карьерном пути и возникали препятствия, то компания помогала мне их преодолеть.

— Расскажите, что, на Ваш взгляд, делается в целом в компании для развития инклюзивной среды и создания равных возможностей?

— Незрячим сотрудникам, таким как я, предоставляется возможность получить нужное оборудование для комфортного взаимодействия с приложениями в полном объеме. Вообще, сверхусловий для меня не требуется: моя работа основывается на интеллектуальной активности и аналитическом мышлении, а современные технологии предоставляют широкие возможности для продуктивной удаленной работы.

— За годы работы Ваша профессиональная деятельность заметно изменилась. Что Вас вдохновило прийти к тому, чем Вы в настоящее время занимаетесь? Было ли освоение новых областей сложной задачей?

— Освоение нового всегда требует усилий и вложений личного времени. Я давно начал интересоваться передовыми технологиями и инновациями — например, открыл для себя возможности прикладного использования ИИ в бизнесе. Потеря зрения для меня стала триггером более фокусного изучения ИИ, так как эта технология значимо повышает качество жизни, открывая ранее недоступный мир.

С начала 2010‑х искусственный интеллект уже давал очень много возможностей незрячим пользователям, позволив перейти от использования системы Брайля к системе невизуального доступа к экрану — пониманию, что там написано или изображено. В это время я как раз начал активно углублять свои знания в области искусственного интеллекта — я понимал его прикладную ценность, так как ежедневно его использовал в общении с окружающим миром. В свою очередь МТС, как передовая технологическая компания, дала мне возможность реализовать идеи на практике. Одним из первых моих проектов в области ИИ стал инструмент интеллектуальной обработки тендерной документации (SmartDocs). Реальный результат этого проекта убедил меня в перспективности новых технологий, поэтому я решил сфокусироваться на области ИИ.

— Какие адаптивные технологии оказывают наибольшее влияние на Вашу профессиональную деятельность и какие препятствия Вам предстоит преодолеть?

— Одним из революционных технологических достижений последнего времени стали генеративные модели искусственного интеллекта. Эти инструменты кардинально меняют взаимодействие незрячих пользователей с окружающей средой. Компьютерное зрение теперь способно распознавать окружающие предметы, направлять движение и помогать ориентироваться в пространстве. Современные технологии делают информацию доступной для невизуального восприятия, позволяя получить описания изображений и графики.

Развитие искусственных голосовых ассистентов даёт дополнительные эмоциональные оттенки звучания, улучшая восприятие текстов незрячими и чтение литературы. Всё это расширяет горизонты свободы и доступности информации, дает получить новый эмпирический опыт и эмоции при прочтении как рабочих текстов и, что очень важно, в свое свободное время — книг.

Если говорить о препятствиях, которые еще предстоит преодолеть с помощью технологий, то такими значимыми барьерами остаются ограничения в свободном ориентировании в пространстве и идентификация лиц.

— Алексан, Ваш портфель насчитывает десятки проектов. Какие из своих проектов Вы считаете самыми значимыми и почему?

— Самым важным с финансовой точки зрения считаю проект по управлению нумерацией и неактивной номерной емкостью. Из внутренних особо ценен проект Service Desk, который позволил ускорить взаимодействие сотрудников компании, радикально сократить временные затраты на операционную деятельность и повысить производительность труда. Если раньше некоторые процессы занимали долгие недели, а бывало, и месяцы, то сегодня — считанные часы и минуты. Кроме того, мы сократили время и стоимость разработки каждого отдельного сервиса. Еще один знаковый проект — Smart Docs: одна из первых систем внутренней автоматизации, полностью основанная на искусственном интеллекте. Эта разработка начала использоваться в 2022–2023 годах и применяется сегодня для работы с тендерной документацией, договорами и так далее.

О свободном времени и собственных проектах

— Помимо основной деятельности Вы посвящаете свободное время собственным проектам, связанным с обучением и коммуникацией для незрячих. Какие ключевые вызовы стоят перед Вами?

— Свободное время я уделяю двум направлениям. Во-первых, помогаю незрячим изучать приложения и технологии для решения ежедневных задач, будь то поиск информации или ориентация в пространстве. Это, кстати, позволяет и мне продолжать учиться, осваивая новые технологические «фишки» приложений, особенно в области искусственного интеллекта.

Не бойтесь пробовать новое,

инвестируйте свое время в саморазвитие.

Второе направление пока находится на уровне стартовых позиций — это проекты, связанные с коммуникациями и направленные на улучшение голосовых интерфейсов, достижение высокого уровня интерактивности и вовлеченности. Цель — создать выразительные средства голосового взаимодействия, способные передавать тонкие нюансы эмоций.

— Вы работаете над личными инклюзивными проектами один или в команде с кем‑то?

— Безусловно, у меня есть соратники и единомышленники. Часть из них — мои друзья, в том числе незрячие, а другая половина команды представлена членами семьи. Так уж сложилось, что в моем семействе есть два профессиональных программиста.

— Какие технологии, на Ваш взгляд, окажут наибольшее воздействие на жизнь незрячих людей в ближайшем будущем?

— Наиболее значительным изменением ближайшего времени, повторюсь, станут генеративные модели искусственного интеллекта, работающие с текстом, звуком и видео. Но параллельно стремительно развивается медицина и биотехнологии. Генетика и фармакология сделали огромный скачок вперед. Уже сейчас некоторые пациенты благодаря генным технологиям получают шанс вернуть зрение, и это очень вдохновляет и вселяет надежду.

Свобода выбора профессии, передвижения и коммуникации — это очень важно для каждого человека, независимо от физических ограничений.

— Какой совет Вы могли бы дать людям с ограниченными возможностями здоровья, стремящимся развивать себя в сфере информационных технологий? Как преодолевать барьеры и сделать первые шаги в нужном направлении?

— Главный совет звучит банально, но он самый важный: не бойтесь пробовать новое. Это начало любого успеха. Во-вторых, инвестируйте свое время в саморазвитие — я добился всего, что сейчас считаю своими достижениями, именно благодаря любви к изучению новых технологий и стремлению расширить свои возможности. В-третьих, изучайте инструменты искусственного интеллекта, ведь они способны радикально увеличить ваши шансы на профессиональный рост.

Говоря о преодолении барьеров, отмечу, что люди обычно идут либо через осознание, либо через опыт — и не обязательно свой. Скорее речь про комбинацию: если чего‑то боишься, то нужно как минимум начать общаться с людьми, которые уже сталкивались с подобными трудностями и смогли их преодолеть. Это помогает обрести уверенность и мотивацию.

Но важен и свой собственный опыт. Пассивность ни к чему хорошему не приведет. Под лежачий камень, как известно, вода не течет.

— МТС поддерживает корпоративное волонтерство на протяжении многих лет. Участвуете ли Вы в социальных мероприятиях? Или, возможно, делитесь опытом как ментор?

— Конечно, я стараюсь передавать накопленный опыт коллегам из МТС. Помогаю новичкам разобраться в особенностях взаимодействия с незрячими пользователями, организую дружеские встречи в неформальной атмосфере — они способствуют взаимопониманию и укреплению командного духа. И, конечно, делюсь с коллегами теми наработками, которые появляются в моих собственных проектах.

Не стоит бояться действовать, важно постоянно совершенствоваться

Наш следующий герой — Валерия Рукавишникова, ведущий специалист группы информационной поддержки МТС, чья история — наглядный пример того, что, упорство и саморазвитие обязательно помогут в достижении поставленных целей.

Валерия Рукавишникова работает в МТС с 2018 года. Начала свою карьеру с позиции оператора контакт-центра, консультируя клиентов из всех регионов страны по вопросам мобильной связи. В 2020 году успешно прошла конкурс в группу мониторинга и развития на позицию руководителя, обучала сотрудников, работала с аудиторскими проверками качества. В 2023 году по результатам другого конкурсного отбора получила должность ведущего специалиста группы информационной поддержки Единого центра управления конвергентных фиксированных услуг.

Нозология: инвалид-колясочник.

О трудоустройстве и карьере

— Ваша работа в МТС — это первый профессиональный опыт?

— Нет, до МТС я пять лет работала консультантом-дизайнером в небольшой мебельной компании. Устроилась туда сразу после окончания университета.

— Почему Вы решили кардинально сменить сферу деятельности и как Вам удалось устроиться в такую крупную компанию как МТС?

— Я переехала в Набережные Челны и искала новую работу, разместив своё резюме на сайте вакансий. Вскоре последовал звонок от представителя МТС с приглашением на собеседование. Приехав на встречу, я обнаружила, что офис идеально подходит для людей с проблемами опорно-двигательной системы, что было для меня немаловажным фактором. Тогда ещё не существовало понятия удалённой работы, поэтому комфортное рабочее пространство имело большое значение. Оно располагалось в недавно переоборудованном здании: удобный пандус, специально оборудованные туалеты, лифты, просторные коридоры и рабочие зоны. Это создавало ощущение комфорта и удобства.

— Что стало главным фактором Вашего профессионального роста в компании? Что помогло Вам пройти путь от оператора колл-центра до ведущего специалиста группы информационной поддержки?

— Стремление к самореализации, в том числе желание реализовать себя профессионально и, конечно, финансовая заинтересованность стали основными стимулами. А еще — поддержка компании в части развития потенциала сотрудника. Ни разу не столкнулась с предвзятым отношением к своему состоянию здоровья. Компания открывала передо мной ровно столько возможностей, сколько и перед другими специалистами. Если эти возможности есть, почему бы ими не воспользоваться?

— В чем специфика Вашей работы, за что Вы отвечаете?

— Задача нашей группы заключается в разработке алгоритмов и инструкций для сотрудников, обслуживающих клиентов по фиксированной и мобильной связи по всей России. Мы создаём систему управления знаниями, которая помогает сотрудникам быстро находить необходимую информацию для оказания качественной поддержки клиентам.

— Сегодня Вы работаете одновременно на два города. Насколько это удобно лично для вас?

— Мои обязанности позволяют комфортно работать в удаленном режиме. Компания обеспечила меня необходимым оборудованием. Пару раз в неделю я выбираюсь в офис в Набережных Челнах, чтобы почувствовать атмосферу коллектива и поработать в открытом пространстве рядом с коллегами.

Периодически я приезжаю в головной офис Центра в Нижнем Новгороде по рабочим делам или на выходные — повидаться с друзьями, многие из которых, к слову, мои коллеги. И я бы не сказала, что поездки доставляют мне какие‑то сложности и неудобства: я достаточно мобильна. Могу сама поехать за рулем, если хочу выбрать железнодорожный транспорт — приобрести билет в специальное купе, полеты авиалиниями также не вызывают особых трудностей. С размещением тоже нет проблем — многие отели сейчас адаптированы для проживания колясочников.

О сложностях и поддержке компании

— Сталкивались ли Вы с трудностями, связанными с особенностями здоровья, при устройстве на работу и в процессе работы в компании?

— Никаких проблем на этапе устройства на работу не возникло, да и впоследствии они не появлялись.

— Можете вспомнить наиболее сложный этап Вашей карьеры в компании и как Вы преодолели его?

— Сложных этапов как таковых не припоминаю. Когда только устраивалась — возможно, в силу юного возраста — даже не задумывалась о возможных сложностях. Конечно, при переходе на новые позиции был определенный стресс. Всё новое порой пугает неизвестностью — и это естественно. Но в период адаптации команда помогала мне справляться и всегда поддерживала, поэтому погружение проходило легко.

— Существует мнение, что инфраструктура городов России пока ещё недостаточно приспособлена для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями.

— Отчасти соглашусь с данным мнением, но отмечу значительную положительную динамику последних лет в обеспечении доступности городской инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Например, современные торгово-развлекательные комплексы, административные здания и культурные учреждения повсеместно оборудованы пандусами и специальными приспособлениями. И это очень, очень заметно.

— В МТС существует активное волонтёрское движение. Приходилось ли Вам участвовать в волонтёрских мероприятиях и благотворительных акциях?

— Конечно, принимала участие в корпоративных выездах в специализированные учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там мы помогали с благоустройством территорий, участвовали в субботниках. Хотя мои физические способности не позволяют активно заниматься физическим трудом вроде уборки территории, покрасочных работ или мытья окон, я находила способ поддержать людей эмоционально. Общалась с ними, рассказывала о своей работе, о большом и ярком технологичном мире вокруг, о жизненных событиях — то есть оказывала скорее моральную поддержку.

Интересным опытом стало и участие в мотивационном видеоролике для продвижения инклюзивной культуры среди сотрудников и потенциальных соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Этот видеоролик, кстати, демонстрируется на вебинарах по развитию инклюзивной корпоративной культуры для руководителей подразделений. Осенью я планирую выступить в роли спикера на таком мероприятии.

Краткая справка о событии

Мероприятие «Карьера без лимитов» — итоговый этап реализации программы по развитию инклюзивного подхода в корпоративной среде, призванное привлечь внимание как сотрудников компании, так и внешних участников с ограниченными возможностями здоровья. Программа предусматривает обучение правильному составлению резюме, прохождению собеседований и освоению необходимых профессиональных навыков.

Об инклюзивных аспектах в работе и жизни

— Какие перспективы для личностного и профессионального роста открыла перед Вами работа в МТС?

— Я считаю, что МТС предоставляет все необходимые условия для карьерного роста и саморазвития. Предлагаются разнообразные образовательные курсы, охватывающие широкий спектр направлений, включая искусственный интеллект и информационные технологии. Есть специальные программы по обучению лидерским качествам и управленческим навыкам. Современные реалии, стирающие границу между удалённой работой и офлайн-занятостью, делают такие возможности доступными каждому сотруднику. А еще наша конкурсная система продвижения открыта и прозрачно организована: процесс исключает личные предпочтения и связи, все карьерные решения принимаются объективно.

Не стоит бояться действовать, важно постоянно совершенствоваться. Чем большим количеством компетенций обладает специалист, тем выше его ценность, независимо от того, есть ограничения по здоровью или нет.

— И такой вопрос: какой ключевой совет Вы можете дать людям с особыми потребностями здоровья, находящимся в поиске работы? Есть ли у Вас собственные рекомендации, которыми Вы руководствуетесь и готовы поделиться с другими кандидатами?

— Прежде всего, не стоит бояться действовать. Если не будешь пробовать, ничего не получится. Даже если кажется, что ты бьешься в закрытые двери, нужно не останавливаться: какая‑нибудь из них обязательно откроется. Необходимо открыто сообщать о наличии особенностей здоровья, чтобы избежать последующих недопониманий с коллегами и руководством. Наконец, важно постоянно совершенствоваться, развивать профессиональные навыки. Считаю, что чем большим количеством компетенций обладает специалист, тем выше его ценность и тем легче будет найти работу, независимо от того, есть ограничения по здоровью или нет.

Вместе с коллегами мы создаём и поддерживаем в компании комфортную и безопасную среду

Наш третий герой — Юлия Бойко, менеджер проекта в Центре по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности МТС.

Юлия Бойко, с октября 2024 года — менеджер проекта в Центре по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности. Занимается разработкой и внедрением инициатив, направленных на формирование и продвижение инклюзивной среды в компании. Её обязанности охватывают планирование мероприятий, управление процессом внедрения инноваций и привлечение свежих идей, ориентированных на глубокие принципы инклюзии и многообразия, и способствуют формированию благоприятной рабочей атмосферы. Сегодня занимается реализацией инклюзивного онлайн-марафона «Карьера без лимитов», цель которого — повышение квалификации HR-служб, руководства и персонала в области инклюзивного подбора кадров, а также популяризация возможностей работы в МТС среди людей с инвалидностью. Нозология: артрогрипоз верхних и нижних конечностей. |  |

Трудоустройство и карьера

— Юлия, расскажите, как и почему Вы выбрали МТС в качестве работодателя?

— Здесь случилось взаимное притяжение сторон. После первого же разговора с рекрутером я осознала, что для МТС главным критерием отбора являются профессиональные компетенции кандидата, а не личные особенности. Меня привлекли две вещи: комфортная атмосфера команды, готовой работать с людьми с особыми потребностями, и возможность реализовать значимые проекты, эффективность которых можно измерить и оценить.

— Что входит в Ваши должностные обязанности и какие задачи приходится решать ежедневно?

— Мне приятно видеть, что в МТС идея инклюзивного подхода реализуется не формально, а реально воплощается в повседневную практику. Вместе с коллегами мы создаём и поддерживаем комфортную и безопасную среду внутри компании, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя уверенно вне зависимости от пола, возраста, состояния здоровья или иных отличительных признаков. Тут важно не только работать с самими инклюзивными сотрудниками, но и прокачивать культуру принятия различий и особенностей у всей команды. Для этого мы недавно запустили серию мотивирующих видеороликов с историями сотрудников МТС из наших фокусных инклюзивных групп — людей с инвалидностью и особыми потребностями (в этом году — это был многодетный отец, в прошлом — многодетная мать), сотрудников в возрасте 50+. Видеоролики демонстрируются на экранах и внутрикорпоративных ресурсах, подчёркивая идею единства и принятия среди сотрудников, работающих бок о бок друг с другом.

Один из моих главных проектов — «Карьера без лимитов» — программа из двух больших составных частей, нацеленных на персонал компании, а также на будущих кандидатов и партнёров. Мы начали со своей команды, повышая компетенции коллег в части корректного взаимодействия с людьми с инвалидностью. Теперь постепенно расширяем деятельность — запустили специальную онлайн-платформу, где кандидаты знакомятся с нашим брендом работодателя, получают полезные рекомендации от опытных рекрутеров.

Об инклюзивных аспектах в работе и жизни

— По Вашему мнению, какие препятствия (психологические, физические, организационные) наиболее часто возникают у людей с особенностями здоровья при устройстве на работу?

— Прежде всего, это распространённые стереотипы и заблуждения — как у работодателей, так и у самих кандидатов. Причина появления предрассудков — в недостаточной информированности и отсутствии личного опыта взаимодействий. Я знаю многие ситуации, когда из-за отсутствия конструктивной обратной связи от работодателя инклюзивные соискатели решают, что с ними не захотели сотрудничать из-за их индивидуальных особенностей, а не из-за недостатка необходимых профессиональных навыков. Именно поэтому мы в МТС учим руководителей, HR-специалистов и сотрудников, как грамотно давать обратную связь соискателям и коллегам.

До работы в МТС я даже не предполагала, что компании могут настолько быть открытыми людям с инвалидностью и как в корпорациях устроена такая работа.

— Насколько изменилось отношение к вопросам инклюзивности в профессиональной среде за последнее десятилетие? И какие рекомендации Вы могли бы дать компаниям, начинающим путь в этом направлении?

— Ранее представление об инклюзивном пространстве сводилось преимущественно к наличию физической инфраструктуры вроде пандусов и лифтов. И на этом, в принципе, доступная среда заканчивалась. Теперь концепция стала гораздо шире и глубже.

Изменился подход и в обществе, и у организаций, где инклюзия действительно становится частью корпоративной культуры. Современные компании стали осознанней подходить к этому вопросу, понимая важность равных условий для всех сотрудников.

Что касается советов, предлагаю компаниям начинать процесс изменений изнутри: провести внутренний опрос, проанализировать текущие рабочие процессы и вакансии, выяснить готовность бизнеса интегрировать сотрудников с особыми потребностями

И только если компания готова, можно определить перечень вакансий для рассмотрения кандидатов с инвалидностью.

— Известно, что Вы являетесь активной участницей Книжного клуба МТС. Есть ли произведения, оказавшие влияние на Ваше мировоззрение или жизненную философию?

— Из любимого — «Цитадель» Арчибальда Кронина. Этот замечательный роман рассказывает о жизни врача, его столкновениях с несовершенствами общества и о том, как его собственные идеалы разбиваются о суровую реальность, но он остается верен своим принципам. Книга сильно повлияла на меня еще в школьные годы, и я несколько раз возвращалась к произведению. А еще — «Идиот» Достоевского. Каждый раз читаю и задумываюсь о том, что хотелось бы, чтобы черты характера Мышкина: доброта, доля наивности и такая абсолютная искренность — отчасти были в каждом из нас и воспринимались в обществе не как слабость или даже безумие, а как внутренняя сила.

Наш книжный клуб зарекомендовал себя прекрасным инструментом тимбилдинга, неформального общения с коллегами.

— Во время подготовки к интервью выяснилось, что Вы активный фанат спортивных мероприятий МТС. Может ли корпоративный спорт способствовать продвижению идеи инклюзии?

— МТС каждый год проводит «СпортАП» — масштабное спортивное событие для сотрудников из всех регионов страны. Проект, объединяет несколько спортивных дисциплин и включает тренировки, отборные соревнования и финальный турнир в Москве.

Важная особенность мероприятия — его доступность. Многие дисциплины инклюзивны — шахматный турнир, например, открыт абсолютно для всех участников: здесь нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. А еще здесь очень рады болельщикам! Я всегда горячо болею за коллег из своего родного Сибирского федерального округа.

О перспективах

— Какие цели Вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

— Я планирую продолжить свою работу по развитию корпоративной инклюзивной культуры. До работы в МТС я даже не предполагала, что компании могут настолько быть открытыми людям с инвалидностью и как в корпорациях устроена такая работа. Сейчас, опираясь на приобретенный опыт, хочу помогать тем, кто находится в поисках подходящей должности и стремится раскрыть свой потенциал.

— Какой совет Вы бы дали специалистам с особенностями здоровья, испытывающим сомнения относительно построения успешной карьеры в крупных компаниях?

— Мой совет звучит немного банально, но он действенен: будьте открыты, смело рассказывайте о своем опыте и постоянно развивайтесь! Другой очень универсальный совет — не бояться пробовать новое, если ты ничего не будешь делать, то ничего и не получится. А если готовить про конкретные шаги, то рекомендую подходить к построению карьеры осознанно и обратить внимание на передовых с точки зрения внедрения инклюзивных практик работодателей, например, МТС.

Будьте открыты, смело рассказывайте о своем опыте и постоянно развивайтесь! Подходите к построению карьеры осознанно, обращайте внимание на передовые компании с точки зрения внедрения инклюзивных практик.

Инклюзия и театр: Фонд провел экспертную дискуссию на Фестивале студенческих спектаклей МТС «Первый план»

В Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Благотворительный фонд «Система» провел дискуссию «Инклюзия и театр: доступность образования и предоставления равных возможностей для творческой самореализации» в рамках Фестиваля студенческих спектаклей МТС Медиа «Первый план».

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», который прошел в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя cтал стартовой площадкой для молодых талантов в сфере исполнительского искусства: актеров, режиссеров, продюсеров, сценографов. Учредитель фестиваля — холдинг МТС Медиа, организатор — МТС Live. Благотворительный фонд «Система» выступил социальным партнером проекта.

Дискуссия «Инклюзия и театр: доступность образования и предоставления равных возможностей для творческой самореализации» прошла в рамках деловой программы фестиваля. В обсуждении приняли участие Сергей Александров, руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система», Елена Пахомова, ректор Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), Екатерина Сахно, актриса, Екатерина Мигицко, художественный руководитель компании «У театра», заведующая кафедрой сценического движения РГСАИ, и Татьяна Медюх, директор по развитию Центра реализации творческих проектов «Инклюзион», а также студенты-участники фестиваля. Модератором дискуссии выступил Игорь Хомский, директор по связям с индустрией холдинга МТС Медиа, генеральный продюсер фестиваля «Первый план».

Участники дискуссии обсудили инклюзию в театре через призму доступности специализированного образования и поговорили о том, какие возможности для творческой самореализации молодежи в социальной сфере могут дать творческие вузы, профильные общественные объединения и донорские организации, в том числе крупный бизнес. Разговор также затронул тему интеграции людей с особенностями здоровья в творческий процесс и социального эффекта инклюзивных программ и практик — не только для участников театральных проектов, но и для зрителей.

После дискуссии эксперты и слушатели были приглашены на внеконкурсный показ инклюзивного спектакля, поставленного студентами четвертого курса РГСАИ — единственного в мире творческого вуза, где молодые люди с проблемами слуха, зрения, опорно-двигательной системы и другими заболеваниями получают творческие профессии. Социальная буффонада «Человек, чепуха, чудо» была создана на основе автобиографических текстов студентов и отрывков из книги Ольги Скороходовой, слепоглухого ученого-дефектолога, педагога и литератора, как результат студенческого исследования: как незрячие люди воспринимают окружающий мир?

На церемонии торжественного закрытия и объявления результатов фестиваля жюри, куда вошли знаковые представители кино и театральной индустрии, специалисты из сферы искусств и бизнеса, определили в нескольких номинациях победителей, которые смогли претендовать на поддержку в профессиональном развитии со стороны организаторов и партнеров.

«Инклюзия и равные возможности — не просто термины или тренды, а неотъемлемое условие формирования современного общества и инфраструктуры нашего будущего, где учитываются интересы и потребности каждого человека. И один из важнейших этапов на этом пути — повышение доступности в сфере образования. Эта цель может быть достигнута только при условии сотрудничества и совместной работы ведущих работодателей страны, НКО, учреждений культуры и образовательных организаций. Содействие развитию образования, предоставление молодежи равных возможностей для самореализации — основной фокус работы нашего Фонда, и когда мы видим, что наши партнеры повышают доступность своих проектов и стремятся разобраться в аспектах инклюзии, это не может не радовать», — отметил Сергей Александров, руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система».

«Сегодня инклюзия — неотъемлемая часть социальной ответственности бизнеса»

Об инклюзивных аспектах в бизнесе, новых возможностях для самореализации молодежи — в блиц-интервью генерального продюсера фестиваля студенческих спектаклей «Первый план» Игоря Хомского и студентов ведущих театральных вузов, получивших при поддержке Благотворительного фонда «Система» стипендии в размере до 150 000 рублей.

— Игорь, как известно, основные задачи бизнеса — увеличение прибыли, развитие компании. Как и зачем инклюзивные аспекты интегрируются в бизнес-задачи?

— Сегодня инклюзия — неотъемлемая часть социальной ответственности бизнеса, образовательных и общественных организаций. Аспекты доступности обсуждаются на всех уровнях, инклюзивные практики внедряются во всех сферах, — в том числе в культуре, искусстве и образовании. Для МТС Медиа тема инклюзии и доступности важна: холдинг создает и интегрирует технологические решения, которые позволяют охватить аудиторию, ранее остававшуюся вне зоны внимания специализирующихся на медиапродуктах компаний. Когда Благотворительный фонд «Система», социальный партнер Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план», инициировал экспертное обсуждение вопросов инклюзии, мы с радостью поддержали инициативу, тем более, в программе фестиваля был инклюзивный спектакль, созданный в Российской государственной специализированной академии искусств.

— В первом фестивале студенческих спектаклей «Первый план» приняли участие представители ведущих творческих вузов, но в основном из Москвы и Петербурга. Если говорить о равных возможностях, планируете ли Вы привлекать на второй фестивальный сезон участников из регионов или все лучшие уже здесь?

— После первого фестиваля мы решили сделать его ежегодным. Как продюсеру мне очень хочется, чтобы среди участников были не только столичные — московские и петербургские вузы. Сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы на втором фестивале появились работы студентов из других регионов. А самая главная задача — найти по-настоящему талантливые спектакли. Поэтому многое будет зависеть от того, какие постановки появятся в этом учебном году. Если мы увидим интересную работу в каком‑то региональном вузе, обязательно постараемся включить ее в программу и дать студентам возможность проявить себя.

— Смогли ли представители холдинга МТС Медиа, продюсеры, входящие в жюри фестиваля, выявить будущих звезд российской сцены или на данном этапе об этом говорить еще рано? Возможно, кто‑то из победителей фестиваля уже нашел свое первое рабочее место благодаря фестивалю?

— Уверен, что многие ребята, которых отметило жюри первого фестиваля, со временем станут известными артистами, продюсерами, художниками. Пока говорить о конкретных успехах рано — дипломы они получили всего пару месяцев назад, и их карьерный путь только начинается. Думаю, лучше вернуться к этому вопросу через год, когда у них появятся свои первые профессиональные работы.

|

Софья Тарасова, студентка 4 курса ГИТИСа (Факультет новых направлений сценических искусств, кафедра SounDrama, мастерская Е. Ю. Шаниной): «Я победила в номинации “Главная женская роль”. Просто делала всё как всегда: искренне, честно, с самоотдачей! Если бы я тогда всерьез думала о победе, а не о процессе, думаю, ничего бы не случилось. Эта победа стала не первой, но очень ценной и пополнила коллекцию моих достижений. Я очень благодарна членам жюри и организаторам фестиваля, потому что эта награда укрепила меня и моё понимание того, что я двигаюсь в правильном направлении. А еще фестиваль подарил много приятных и полезных знакомств. И, конечно, я очень благодарна, что есть такие люди, организации и фонды, которые дают возможность заниматься тем, что тебе кажется важным, и поддерживают, в том числе и в финансовом плане». |

— В рамках фестиваля студенты получили возможность встретиться с ведущими представителями медиаиндустрии, театральными и кинопродюсерами. Как считаете, такой формат взаимодействия вузов, студентов с потенциальными работодателями способствует формированию устойчивого карьерного трека и пониманию, как и куда нужно двигаться молодежи, мечтающей в ближайшем будущем покорить театральные подмостки?

— Конечно, такие встречи очень полезны. И этот диалог поддерживался на протяжении всего фестиваля. Студенты общались с профессионалами, узнавали больше о своей будущей профессии, задавали вопросы и, конечно, получали советы из первых уст. Это помогло им лучше понять, какие есть возможности, нюансы, куда стоит двигаться и на что обращать внимание в самом начале карьеры. У кого‑то получилось завести полезные знакомства, а кто‑то уже успел получить предложения о работе. Так что такой формат действительно помогает молодежи «нащупать» свой путь и подготовиться к дальнейшей работе в театре или кино.

— Есть ли на Ваш взгляд отличие стандартной профессиональной траектории молодого специалиста от траектории творческого человека? Если есть, то в чем?

— Главное, что для успешной творческой карьеры мало просто таланта. Нужно еще много работать, уметь не сдаваться и иногда просто оказаться в нужное время в нужном месте. Важно, чтобы тебя заметили и дали попробовать свои силы. «Первый план» как раз помогает молодым талантам получить такой шанс.

— Экосистема МТС активно внедряет инновации в жизнь общества, в том числе в образование, и если вчера некоторые технологии казались фантастикой, то сегодня — само собой разумеющееся. Так, например, в рамках социального проекта МТС «Поколение М» абитуриенты ГИТИСа приемной кампании 2025/2026 учебного года смогли пройти первый этап собеседований в онлайн-формате через платформу МТС Линк. Насколько эффективна такая практика и имеет ли потенциал для развития области медиабизнеса и креативных индустрий?

— Я считаю, что такой опыт очень полезен и точно имеет большой потенциал для развития медиабизнеса и креативных индустрий. Благодаря технологиям МТС у абитуриентов из всех уголков России появилась возможность на равных принять участие в приемной кампании, не тратить лишние деньги на дорогу и жилье, а главное — не упустить шанс проявить себя, независимо от того, где они живут. Сегодня технологии делают образование и профессиональное развитие доступнее, помогают находить и поддерживать настоящие таланты.

|

Мария Привезенцева, студентка 5 курса Школы-Студии МХАТ, специальность — «Художник по сценическому костюму», стипендиат Благотворительного фонда «Система»: «Победа стала для меня совершенной неожиданностью. Теперь у меня есть первая профессиональная награда. Участие в фестивале придало мне больше уверенности в том, что я занимаюсь своим делом. На “Первом плане” я познакомилась с другими художниками и режиссером. А выдвижение вузом моей кандидатуры на соискание стипендии от Благотворительного фонда «Система» меня очень замотивировало и помогло воплотить большой дипломный проект, который был представлен на дипломной выставке “Такие разные двадцатые” в музее МХТ имени А. П. Чехова почти все лето. Мне удалось собрать команду единомышленников и поработать над одним из любимых произведений “Большой Мольн” Ален-Фуренье. Могу уверенно сказать, что исполнилась одна моя мечта и я очень благодарна за такую возможность». |

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — рассказал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

Фонд пригласил студентов Колледжа «МЕДСИ» к участию в проектах карьерной поддержки и волонтерской арт-терапии

Благотворительный фонд «Система» провел для студентов Колледжа медицинских компетенций «МЕДСИ» презентацию возможностей всероссийской программы профориентации и карьерной поддержки «Лифт в будущее» и проекта «Искусство возможностей», составной частью которого является проведение волонтерских арт-терапевтических занятий для тяжелобольных пациентов.

Медицина — сложная и ответственная профессиональная сфера, в которой всегда нужны квалифицированные кадры. Мы стремимся предоставить студентам максимум возможностей осознанно построить карьерную траекторию, получить практический опыт в реальной медицине и проявить себя — и мы уверены, что сотрудничество с Благотворительным фондом «Система» будет равно интересным и полезным для обеих сторон», — комментирует вице-президент ГК «МЕДСИ», директор Колледжа медицинских компетенций «МЕДСИ» Оксана Русанова.

Благотворительный фонд «Система» и ГК «МЕДСИ» не первый год реализуют совместные проекты, которые помогают молодежи сделать первый шаг к работе и исследованиям в медицине, и знакомство со студентами и преподавательским составом Колледжа — важный шаг к расширению сотрудничества.

БФ «Система» провел для студентов Колледжа медицинских компетенций «МЕДСИ» презентацию возможностей всероссийской программы профориентации и карьерной поддержки «Лифт в будущее» и проекта «Искусство возможностей», составной частью которого является проведение волонтерских арт-терапевтических занятий для тяжелобольных пациентов. БФ «Система» и ГК «МЕДСИ» не первый год реализуют совместные проекты, которые помогают молодежи сделать первый шаг к работе и исследованиям в медицине, и знакомство со студентами и преподавательским составом Колледжа — важный шаг к расширению сотрудничества.

Колледж медицинских компетенций «МЕДСИ» — профессиональная образовательная организация, которая обучает медицинских специалистов среднего звена и предоставляет им возможность получить профессиональный опыт на базе клиник и стационаров МЕДСИ. Представители Благотворительного фонда «Система» рассказали студентам колледжа о возможностях получить дополнительную карьерную поддержку и попробовать себя в волонтерстве, напрямую связанном с будущей профессией — проведении арт-терапевтических занятий.

«Лифт в будущее» — всероссийская программа профориентации и карьерной поддержки, реализуемая Фондом при поддержке ведущих российских работодателей в различных отраслях. Алевтина Ксенофонтова, руководитель направления профориентации и наставничества Благотворительного фонда «Система», провела для студентов и преподавательского состава презентацию возможностей программы: проекта «Первая стажировка», Стипендиального конкурса «Система», профориентационных экскурсий #ВнутриСистемы, Конкурса для молодых ученых — и других. Все проекты и конкурсы для молодежи от Благотворительного фонда «Система» доступны на платформе «Лифт в будущее».

«Искусство возможностей» — еще один проект, который БФ «Система» реализует в партнерстве с ГК «МЕДСИ», SISTEMA GALLERY и Объединением «Гжель». Проект, реализуемый третий год, направлен на содействие развитию творческого потенциала детей, в том числе из социальных учреждений, а также на психологическую поддержку тяжелобольных пациентов клиник через арт-терапевтические занятия и мастер-классы.

Сотрудники БФ «Система», которые развивают проект и сами проводят арт-терапевтические занятия, Сергей Александров, руководитель культурно-просветительских проектов, и Виктория Кавченкова, куратор проектов — рассказали об арт-терапии как о перспективном направлении на стыке творчества и медицины, презентовали проект «Искусство возможностей» и пригласили студентов к участию в качестве волонтеров. А в преддверии учебной практики провели два мастер-класса по декорированию сумок-шоперов с помощью трафаретов, деревянных штампов и кистей.

Помимо нового опыта и знаний, которые студенты применят на будущих арт-терапевтических встречах с пациентами в новой для себя роли волонтеров, все участники смогли забрать на память свои уникальные шоперы.

От теории — к практике

Сотрудники БФ «Система» вместе с волонтерами провели серию мастер-классов в окоотделениях клиники МЕДСИ в Боткинском проезде и КБ МЕДСИ Отрадное.

За два года было проведено более 20 арт-терапевтических мастер-классов: гжельская роспись и роспись шоперов, создание елочных украшений и мини-диарам. Встречи проводят профессиональные художники и арт-волонтеры — студенты творческих вузов, колледжей и сотрудники компаний-партнеров Фонда.

Занятие для пациентов Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном было проведено впервые. Пациенты приняли участие в мастер-классе по декорированию сумок-шоперов: кто‑то освоил старинную технику набивки рисунка на ткани деревянными штампами, кто‑то использовал подготовленные трафареты, а кто‑то предпочел воплотить свои фантазии красками и кистями в свободной манере.

Каждый участник, вне зависимости от уровня навыков рисования, мог декорировать сумку-шопер — и забрать ее с собой на память.